Annunci

Nato a Napoli nel 1950, Erri De Luca ha scritto narrativa, teatro, traduzioni, poesia.

Il nome, Erri, è la versione italiana di Harry, il nome dello zio. A 18 anni Erri De Luca lascia Napoli e inizia l’impegno politico nella sinistra extraparlamentare, che dura fino ai 30 anni. Termina nell’autunno ’80 con la partecipazione alla lotta contro le ventimila espulsioni dalla FIAT Mirafiori a Torino.

Il primo romanzo di Erri De Luca, “Non ora, non qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale alcune parti dell’Antico Testamento. Sul sito Fondazione Erri De Luca, l’autore scrive di se stesso: “Pratica alpinismo. Le sue montagne preferite sono le Dolomiti. Vive nella campagna romana dove ha piantato e continua a piantare alberi”.

Presento una raccolta delle frasi più belle di Erri De Luca. Tra i temi correlati si veda Frasi, citazioni e aforismi di Alessandro Baricco, Le frasi più belle di Margaret Mazzantini e Le frasi più belle di Elena Ferrante.

**

Le frasi più belle di Erri De Luca

Il contrario di uno, 2003

Due non è il doppio ma il contrario di uno, della sua solitudine. Due è alleanza, filo doppio che non è spezzato.

Veneravo quelle dita screpolate, rosse, indolenzite, non l’ha creduto mai. Fosse stata lebbra gliel’avrei leccata per appiccicarmela alla lingua, fosse stata morte l’avrei voluta io. Meno di questo, l’amore non è niente.

I baci non sono anticipo d’altre tenerezze, sono il punto più alto. Dalla loro sommità si può scendere nelle braccia, nelle spinte dei fianchi, ma è trascinamento. Solo i baci sono buoni come le guance di pesce. Noi due avevamo l’esca sulle labbra, abboccavamo insieme.

Più della libertà ho aspettato il minuto bollente in cui quattro labbra sospendono il respiro e si mischiano per gustare se stesse attraverso altre due e si confondono per appartenersi.

La musica, come il sale, conserva meglio.

Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio, esiste l’amore finché dura e la città finché non crolla.

Una verità può essere colta da un passante, un estraneo può trasmetterla più fedelmente di chi la conosce e la patisce.

Che ti ami non basta ad arrivare al giorno dopo, e che tu l’ami: grazie, lei è la festa, la fortuna, il tuo posto, tu sei il dente estratto da mascella che ritrova il punto di partenza nel cavo del suo abbraccio. Lei è il tuo posto, ma tu non sei il suo.

In te sono stato albume, uovo, pesce, le ere sconfinate della terra ho attraversato nella tua placenta, fuori di te sono contato a giorni. In te sono passato da cellula a scheletro un milione di volte mi sono ingrandito, fuori di te l’accrescimento è stato immensamente meno. Sono sgusciato dalla tua pienezza senza lasciarti vuota perché il vuoto l’ho portato con me. Sono venuto nudo, mi hai coperto così ho imparato nudità e pudore il latte e la sua assenza.

Mi stese, poi si tolse i panni lasciandosi una veste bianca, lieve. Entrò nel buio delle coperte e mi coprì tutto il corpo col suo. Stavo sotto di lei a tremare di felicità e di freddo. Le nostre parti combinavano una coincidenza, mano su mano, piede su piede, capelli su capelli, ombelico su ombelico, naso a fianco di naso a respirare solo con quello a bocche unite. Non erano baci, ma combaciamento di due pezzi. Se esiste una tecnica di resurrezione lei la stava applicando.

Il grido, la voce condividono la natura del seme.

**

Il giorno prima della felicità, 2009

Non sono al tuo fianco, Anna, io sono il tuo fianco. Sei la parte mancante che torna da lontano a combaciare.

La libertà uno se la deve guadagnare e difendere. La felicità no, quella è un regalo, non dipende se uno fa bene il portiere e para i rigori.

La scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva uguaglianza. Non aboliva la miseria, però tra le sue mura permetteva il pari. Il dispari cominciava fuori.

Anna: “Hai paura?”

Smilzo: “Sì.”

Anna: “Di me?”

Smilzo: “Sì e nessun coraggio sarà bello come questa paura.”

È bella di notte la città. C’è pericolo ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori, stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi. La luce del giorno accusa, lo scuro della notte dà l’assoluzione. Escono i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede di conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che di giorno vengono respinti. È una tasca rivoltata, la notte nella città. Escono pure i cani, quelli senza casa. Aspettano la notte per cercare gli avanzi, quanti cani riescono a campare senza nessuno. Di notte la città è un paese civile.

L’osteria è meglio del teatro, ogni tavolo una commedia. Tragedie no, all’osteria si fanno solo recite leggere, chi tiene guai pesanti non ci va.

Nell’età delle commozioni il cuore non basta a reggere la spinta del sangue. Il mondo intorno è poco in confronto alla grandezza che si allarga in petto.

I viaggi sono quelli per mare con le navi, non coi treni. L’orizzonte dev’essere vuoto e deve staccare il cielo dall’acqua. Ci dev’essere niente intorno e sopra deve pesare l’immenso, allora è viaggio.

Un bambino che cresce senza una carezza, indurisce la pelle, non sente niente, neanche le mazzate.

Il vuoto in faccia a un muro, lasciato da una libreria venduta, è il più profondo che conosco.

Stare a sentire: questa è la prima qualità di chi deve parlare.

L’italiano va bene per scrivere, dove non serve la voce, ma per raccontare un fatto ci vuole la lingua nostra che incolla bene la storia e la fa vedere. Il napoletano è romanzesco, fa spalancare le orecchie e pure gli occhi.

Per forza vuoi trovare un santo. Non ce ne stanno, e nemmeno diavoli. Ci sono le persone che fanno qualche mossa buona e una quantità di cattive. Per farne una buona ogni momento è giusto, ma per farne una cattiva ci vogliono le occasioni, le comodità. La guerra è la migliore occasione per fare le fetenzie. Dà il permesso. Per una buona mossa invece, non ci vuole nessun permesso

Le persone quando diventano popolo fanno impressione.

E’ passata un’eternità, è finita. Ora incomincia il tempo, che dura momenti.

Alla gente piacciono le giornate di sole, a me fanno paura. Le peggiori cose si fanno a cielo sereno. Quando fa brutto uno preferisce rimandare una cattiva azione. Col sole tutto può succedere. Se arrivo all’autunno mi voglio mettere a ballare sotto un acquazzone.

Gli uomini hanno bisogno di momenti speciali per mostrare il valore. Le donne sono più valorose nella normalità.

Un uomo è un bacino di raccolta delle storie, più sta in fondo più ne riceve.

**

Montediddio, 2001

Quando ti viene una nostalgia, non è mancanza, è presenza, è una visita, arrivano persone, paesi, da lontano e ti tengono un poco di compagnia.

Ho visto che in italiano esistono due parole, sonno e sogno, dove il napoletano ne porta una sola, suonno. Per noi è la stessa cosa.

Scrivo in italiano perché è zitto e ci posso mettere i fatti del giorno, riposati dal chiasso del napoletano.

Dice che tutti gli occhi per vedere hanno bisogno di lacrime, se no diventano come quelli dei pesci che all’asciutto non vedono niente e si seccano ciechi.

Sono le lacrime, dice, che permettono di vedere.

“‘A iurnata è ‘nu muorzo,” la giornata è un morso, è la voce di mast’Errico sulla porta della bottega. Io stavo già là davanti da un quarto d’ora per cominciare bene il primo giorno di lavoro. Lui arriva alle sette, tira la serranda e dice la frase d’incoraggiamento: la giornata è un morso, è corta, diamoci da fare.

Com’è importante stare a due, maschio e femmina, per questa città. Chi sta solo è meno di uno.

Mi chiedo da solo: non me ne potevo accorgere per conto mio di esserci? Pare di no. Pare che ci vuole un’altra persona che avvisa.

Tengono una gratitudine i puverielli che nessun re ha mai sentito.

L’italiano è una lingua senza saliva, il napoletano invece tiene uno sputo in bocca e fa attaccare bene le parole. Attaccata con lo sputo: per una suola di scarpa non va bene, ma per il dialetto è una buona colla.

Vanno bene per gli angeli le ali, a un uomo pesano. A un uomo per volare deve bastare la preghiera, quella sale sopra le nuvole e piogge, sopra soffitti e alberi. La nostra mossa di volo è la preghiera.

Abìtuati al deserto, che è di nessuno e dove si sta tra terra e cielo senza l’ombra di un muro, di un recinto.

A forza di insistere Dio è costretto a esistere, a forza di preghiere si forma il suo orecchio, a forza di lacrime nostre i suoi occhi vedono, a forza di allegria spunta il suo sorriso.

**

I pesci non chiudono gli occhi, 2011

Il volersi bene si costruisce. Ma l’amore quello vero, no. L’amore lo senti immediato, non ha tempo. È dire “ti sento”. Un contatto di pelle, un abbraccio, un bacio. Mantenersi, il mio verbo preferito, tenersi per mano. Ti può bastare per la vita intera, un attimo, un incontro. Rinunciarvi è folle, sempre e comunque.

Eravamo nati dopo la guerra, eravamo la schiuma che resta dopo la mareggiata.

Il tatto è l’ultimo dei sensi ai quali sto attento. Eppure è il più diffuso, non sta in un organo solo come gli altri quattro, ma sparso in tutto il corpo. Mi guardai la mano, piccola e tozza e pure un poco ruvida. Chissà cosa avrà sentito nella sua. Non potevo chiedere, poteva essere per sbaglio una domanda d’amore.

I baci spingevano dai talloni puntati nella sabbia. Risalivano le vertebre fino alle ossa del cranio, fino ai denti. Ancora oggi so che sono il più alto traguardo raggiunto dai corpi. Da lassù, dalla cima dei baci si può scendere poi nelle mosse convulse dell’amore.

Nell’infanzia ai piedi dei libri, gli occhi non conoscevano le lacrime.

Avevo raggiunto i dieci anni, un groviglio d’infanzia ammutolita. Dieci anni era traguardo solenne, per la prima volta si scriveva l’età con doppia cifra. L’infanzia smette ufficialmente quando si aggiunge il primo zero agli anni. Smette ma non succede niente, si sta dentro lo stesso corpo di marmocchio inceppato delle altre estati, rimescolato dentro e fermo fuori. Tenevo dieci anni. Per dire l’età, il verbo tenere è più preciso. Stavo in un corpo imbozzolato e solo la testa cercava di forzarlo.

I libri mi riempivano il cranio e mi allargavano la fronte. Leggerli somigliava a prendere il largo con la barca, il naso era la prua, le righe onde.

Sono la più forte contraddizione delle sbarre, i libri. Al prigioniero steso sulla branda spalancano il soffitto.

Crescere comportava un precipizio di effetti sconosciuti.

Capivo da confuso che il falso e il vero hanno un valore d’uso e non hanno importanza se servono a un sollievo. Potevo trascurare la mia verità, buona solo per me, in cambio di una parola di beneficio.

Conoscevo gli adulti, tranne un verbo che loro esageravano a ingrandire: amare. Mi infastidiva l’uso. In prima media lo studio della grammatica latina l’adoperava per esempio di prima coniugazione, con l’infinito in -are. Recitavamo tempi e modi dell’amare latino. Era un dolciume obbligatorio per me indifferente alla pasticceria. Più di tutto mi irritava l’imperativo: ama.

Te lo dico una volta e già è troppo: sciacqua le mani a mare prima che metti il morso all’esca. Il pesce sente odore, scansa il boccone che viene da terra. E fai tale e quale a come vedi fare, senza aspettare uno che te lo dice. Sul mare non è come a scuola, non ci stanno professori. Ci sta il mare e ci stai tu. E il mare non insegna, il mare fa, con la maniera sua.

Destino, secondo definizione, è un percorso prescritto. Per la lingua spagnola è più semplicemente arrivo. Per uno nato a Napoli il destino è alle spalle, è provenire da lì. Esserci nato e cresciuto esaurisce il destino: ovunque vada, l’ha già avuto in dote, metà zavorra a metà salvacondotto.

Me ne stavo rinchiuso nell’infanzia, per balia asciutta avevo la stanzetta dove dormivo sotto i castelli di libri di mio padre. Salivano da terra sul soffitto, erano torri, cavalli e fanti di una scacchiera messa in verticale.

Niente era come sembrava. L’evidenza era un errore, c’era ovunque un doppio fondo e un’ombra.

Oggi so che quell’amore pulcino conteneva tutti gli addii seguenti. Nessuna si sarebbe fermata, non avrei conosciuto le nozze, niente fianco a fianco davanti a un terzo che domanda: “Vuoi tu?”. L’amore sarebbe stato una fermata breve tra gli isolamenti.

“Allora ti piace l’amore?”

“È pericoloso. Ci scappano ferite e poi per la giustizia altre ferite. Non è una serenata al balcone, somiglia a una mareggiata di libeccio, strapazza il mare sopra, e sotto lo rimescola. Non lo so se mi piace”.

Era così bellissima vicina, le labbra appena aperte. Mi commuovono quelle di una donna, nude quando si accostano a baciare, si spogliano di tutto, dalle parole in giù.

“Chiudi quei benedetti occhi di pesce”.

“Ma non posso. Se tu vedessi quello che vedo io, non li potresti chiudere”.

**

Tre cavalli, 1999

A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco.

Speciale è solo vivere, guardarsi di sera il palmo di mano e sapere che domani torna fresco di nuovo, che il sarto della notte cuce pelle, rammenda calli, rabbercia gli strappi e sgonfia la fatica.

E vita è un rigo lungo filato e morire è un andarsene a capo senza il corpo.

Ci sono creature assegnate che non riescono a incontrarsi mai e s’aggiustano ad amare un’altra persona per rammendare l’assenza. Sono sagge. Io a vent’anni non conosco gli abbracci e decido di aspettare. Aspetto la creatura assegnata.

I libri devono portare una persona e non farsi portare da lei, scaricarle il giorno dalla schiena, non aggiungere i propri grammi di carta alle sue vertebre.

Leggo gli usati perché le pagine molto sfogliate e unte dalle dita pesano di più negli occhi, perché ogni copia di libro può appartenere a molte vite e i libri dovrebbero stare incustoditi nei posti pubblici e spostarsi insieme ai passanti che se li portano dietro per un poco e dovrebbero morire come loro, consumati dai malanni, infetti, affogati giù da un ponte insieme ai suicidi, ficcati in una stufa d’inverno, strappati dai bambini per farne barchette, insomma ovunque dovrebbero morire tranne che di noia e di proprietà privata, condannati a vita in uno scaffale.

Ci sono fortune che vanno in braccio al primo che incontrano, fortune puttane che piantano subito e vanno col prossimo e invece ci sono fortune sagge che spiano una persona e la collaudano lentamente.

Un albero ha bisogno di due cose: sostanza sotto terra e bellezza fuori. Sono creature concrete ma spinte da una forza di eleganza. Bellezza necessaria a loro è vento, luce, uccelli, grilli, formiche e un traguardo di stelle verso cui puntare la formula dei rami.

Impariamo alfabeti e non sappiamo leggere gli alberi.

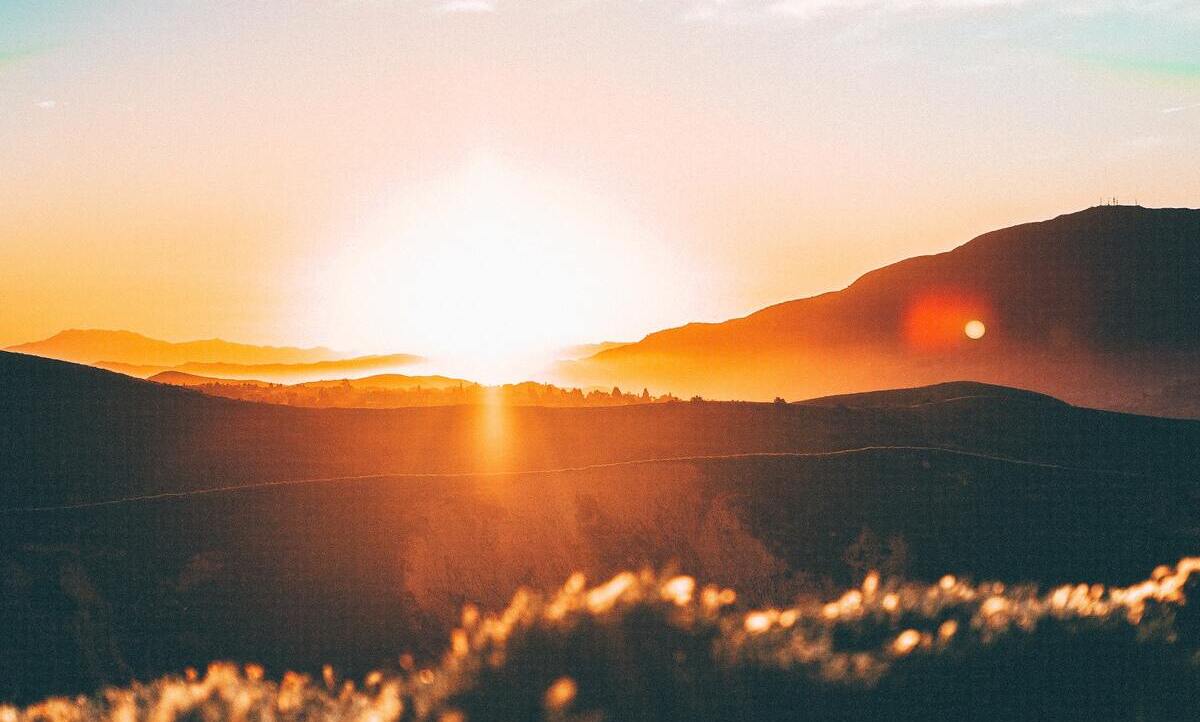

Vedo la linea rossa del tramonto che separa giorno da notte, penso che il mondo è opera del re del verbo dividere e aspetto la linea che viene a staccarmi dai giorni

**

Tu, mio, 1998

Era una notte ferma. Il mare a riva non riusciva a muoversi di un passo. Quand’è così non è nemmeno mare, pare cielo.

Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rivelato, che è dato in dono solo a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo, ci si innamora da un angolo acuto un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

Voglio tentare di stare con te. Voglio credere che è possibile, anche se non per ora, anche da lontano. Ho bisogno di aspettare qualcuno che non somigli a nessuno e tu sei questo.

Capita così anche a te, al culmine di una felicità di accorgerti che c’era già stata prima e che questo è un ritorno?

Il mare non è una pianura nella burrasca, ma una salita piena di fossi.

Si deve sapere cogli occhi, con la paura, con la pancia vuota, non con le orecchie, coi libri.

“Adda tene’ pacienza pure int’a casa soia”, doveva avere pazienza pure a casa sua. È bella la pacienza in napoletano perché mette un po’ della parola pace dentro la pazienza.

Cercar risposte dagli altri è come calzarsi al piede una scarpa d’altri, che le risposte uno se le deve dare da sé, su misura. Quelle degli altri sono scarpe scomode.

Si ottiene dal mare quello che ci offre, non quello che vogliamo. Le nostre reti, coffe, nasse, sono una domanda. La risposta non dipende da noi, dai pescatori.

E le restituivo un bacio all’attaccatura dei capelli in cima alla fronte, e nelle palme messe alle sue tempie sentivo battere i colpi della sua vita di dentro. Battono i colpi del tuo sangue nelle mie mani, in questa folla io sono tuo, ma così tuo, che non potrò più essere di nessuno.

Caddero le due prime lacrime, che vengono a coppie e da qui i poeti hanno imparato le rime.

**

Storia d’Irene, 2013

L’amore tra le creature è il re delle eccezioni e sta alla vita come l’eresia sta alle religioni.

Le storie sono un resto lasciato dal passaggio. Non sono aria ma sale, quello che resta dopo il sudore.

Le consonanti sono la materia e le vocali invece sono acqua, luce, aria, il soffio dell’ossigeno dentro la sostanza minerale.

Nascere in mare è passare da un liquido stretto a uno sconfinato. È sbucare da un vicolo nel largo di una piazza.

Delle tabelline dell’aritmetica capivo la divisione e la sottrazione. Intorno a me c’erano tanti casi di persone e di cose che mancavano, di cose e di persone da dividere con altri.

Oggi mi accorgo che una regola la capisco meglio attraverso i casi che le sfuggono.

Per quelli che l’attraversano ammucchiati e in piedi sopra imbarchi d’azzardo, il Mediterraneo è un buttadentro. Al largo d’estate s’incrociano zattere e velieri, i più opposti destini. La grazia elegante, indifferente di una vela gonfia e pochi passeggeri a bordo, sfiora la scialuppa degli insaccati.

Indietro è il posto da cui parto e provengo.

Credo a una persona tutta intera mentre racconta, riferisce, dice. Se stona in qualche punto del corpo, me ne accorgo e smetto.

C’è un punto nel mio corpo dove i sensi convergono. Allora un rumore diventa un odore, uno sfioramento coincide con un gusto in bocca. I sensi hanno una stazione centrale da dove si smistano.

Che accidenti è successo alle persone? Erano credenti di una fede, poi sono diventate credulone di oroscopi, indovini, lotterie.

**

Sulla traccia di Nives, 2005

Il nostro mondo poggia sulle spalle dell’altro. Su bambini al lavoro, su piantagioni e materie prime pagate a costo spicciolo: spalle di sconosciuti reggono il nostro peso, obeso in sproporzione di ricchezze.

Da quando scalo e arrampico, ho stima di tutte le creature che lo fanno meglio di me, dal ragno all’orango. Ammiro la mancanza di sforzo, l’eleganza che è sempre il risultato di un risparmio di energia. Penso agli animali per desiderio della loro perfezione. Sono i miei patriarchi, i miei maestri.

Chi bazzica queste quote sa che razza di prepotente è il vento. Aggredisce le tende, strappa, scippa, strepita peggio di un drogato in astinenza.

Il vento è una persona. Gli parlo, racconto, penso che vuole pure un po’ ascoltare. Comincio a bisbigliare qualcosa, una preghiera, un filo di canzone, e pare che stia a sentire, che si fermi un poco. Oppure grida più forte in risposta, per raccontare lui. La sua furia è la voglia di essere ascoltato. Il vento in alta quota è il padrone del tempo.

Io non so quando smetterò di salire, con che risultati, quante cime raggiunte e ridiscese, ma alla fine dirò che ho fatto compagnia al vento. Noi lassù l’abbracciamo come nessun altro può fare.

Una cima raggiunta non basta. Bisogna discenderla con la stanchezza al culmine, lo svuotamento che ti dà l’arrivo sulla cima. Scendere è disfare la salita, scucire tutti i punti dove hai messo i passi. La discesa è una cancellazione

Cime raggiunte e ridiscese: sono il punto più lontano da casa. Da lassù guardo il giro di orizzonte e mi fermo un poco di più verso il punto cardinale da cui provengo.

Una cima himalayana senza vento è muta, una chiesa vuota. Senza vento è come se il creatore del mondo si fosse ritirato per lasciarci uno spazio.

I passi che portano in cima sono stremati e però leggeri, sei al punto di massima usura del corpo, del massimo di perdita di peso, muscoli e cellule cerebrali, sei al ronzio di alveare nel tuo corpo, un rumore di fibre che si afferrano tra loro, compattano i tessuti: la cima finalmente. È il più certo dei limiti sul quale metti i piedi. Non so cos’è per un prigioniero il giorno di fine pena, cos’è per un malato l’arrivo dell’alba, cos’è per uno scrittore l’ultima parola del suo libro, ma deve somigliare alla cima, la promessa mantenuta al ragazzino che strepita in ognuno di noi.

In montagna la terra si spalanca alla pioggia, alla grandine, alla neve, le montagne applaudono i fulmini con scariche di sassi. I ghiaioni che stanno alla base delle Dolomiti sono un mare di applausi, di roccia spellata, bianca confetto, un calcare da nozze.

Uomini che non hanno la fede, come me, si appoggiano a piccoli fantasmi. Perciò frugo con ammirazione nella scrittura sacra la presenza del più colossale dei fantasmi, la divinità.

È bello non lasciare traccia. Se penso che i passi dei primi astronauti sulla luna hanno lasciato orme che stanno ancora lì per mancanza di vento e di pioggia, benedico i miei che si ricoprono. La traccia indelebile dello scarpone di Armstrong è un chiodo fisso per me, vorrei andare lassù con una scopa a cancellarla.

In fabbrica, sui cantieri, quando il corpo esegue e basta, si piega a uno sforzo meccanico, ripete, mi accorgo che la testa non è il comando, ma il cane del corpo, che tiene compagnia e gli fa da guardia.

Sembra così saggio, il corpo, che mai potrò abituarmi ad abitare dentro uno scheletro così sapiente di fatica. Non è nostro il corpo, appartiene invece a un’antichità che ce lo ha prestato dopo averlo perfezionato in millenni di usura, sforzo, resistenza. Una catena innumerevole di antenati ci consegna una macchina rifinita da abitare, metà casa metà officina. E riusciamo a conoscerla solo quando la sottoponiamo al carico di lavoro.

L’amicizia in montagna si rafforza, si fa intensa, ma s’inasprisce pure l’inimicizia, la rivalità.

Il dovere di aiutarsi ha la precedenza. Nessun traguardo vale, se hai lasciato dietro di te un alpinista in difficoltà.

Non esiste una legge in alta montagna, siamo tutti fuorilegge e ci inventiamo delle regole.

Tutti gli alpinisti in Himalaya sono stati più spesso respinti che favoriti. L’alpinismo è un’arte della fuga. La devi decidere e realizzare come una vittoria, proprio quando più brucia la rinuncia. È un esercizio di umiltà.

La montagna è per me un luogo deserto dove si vede il mondo com’era senza di noi e come sarà dopo. Quassù in Himalaya mancano pure gli animali, non vola un’ala in aria, non c’è un’orma sulla neve. Ci vengo perché qui si approfondisce il sentimento di essere estraneo, un intruso del mondo.

I nostri antenati sono andati a caccia d’immenso. Così ingrandivano la vita. Perciò l’astronomia è stata la prima scienza delle civiltà. La notte fu esplorata più del giorno perché era tanto più vasta. Il pensiero ha forzato i segreti, scippato conoscenze per allargare il campo della poca vita. Sbirciare l’infinito fa aumentare lo spazio, il respiro, la testa, di chi lo sta a osservare.

Per me scalare ha il valore aggiunto di servire a niente. Nella grande officina quotidiana degli sforzi dedicati a un vantaggio, a un tornaconto, scalare è finalmente affrancato dal dovere di essere utile. Disobbedisce alla legge di mercato che prevede contropartite all’investimento, al rischio. Scalare è solo “àskesis” che traduciamo ascesi, ma che in greco non aveva niente di spirituale, era invece esercizio, pratica. È gratis, con quel poco di grazia che uno cerca nei propri atti.

Della stessa natura dei fulmini sono i miracoli. Non vengono da soli, ma per attrazione verso un punto che pulsa, sta chiamando. Allora un’energia di zoccoli al galoppo si precipita sui centimetri di un corpo e lo va a salvare.

Si muore quando non si chiede più. Il verbo della vita è chiedere, avere una domanda, lanciare il punto interrogativo verso l’alto.

Per me alpinismo è viaggio di superficie, scambio tra due epidermidi, la roccia e le falangi delle dita. Alpinismo è per me aria aperta.

Sono predisposto al soccorso della poesia, che non è un’arte di arrangiare fiori, ma urgenza di afferrarsi a un bordo nella tempesta.

Per me è pronto soccorso, la poesia, non una sviolinata al chiaro di luna. È botta di salvezza.

È l’abisso d’aria intorno ai fianchi, a sollevare le montagne. Si sono fatte un posto in cielo spinte dal fondo della terra. Esiste in natura una forza di sollevamento, una continua lotta contro la legge di gravità

Gli uomini sono animali dotati di parola, ma si trasmettono esperienze meglio col silenzio

**

Il torto del soldato, 2012

I giochi sono miniature del mondo, utili a un bambino per sentirsi gigante. Aiutano a crescere sopportando l’inferiorità.

I bambini non sono innocui, tormentano gli animali e imitano gli adulti. Innocui sono i vecchi, tranne quelli insediati ai vertici di stato.

Non temeva la prigione, la vecchiaia è già una forma di reclusione. Respingeva invece l’idea del processo.

Non mi discolpo dicendo di essermi trovato costretto a eseguire degli ordini. Li ho sentiti, i miei superiori in Tribunale, dichiararsi sotto befehlnotstand, in stato di costrizione, in seguito a un ordine. Noi quegli ordini li abbiamo smontati e rimontati come si fa con le armi. Li abbiamo oliati e lubrificati perché non si inceppassero. Li abbiamo eseguiti con l’efficienza dell’entusiasmo. La nostra colpa è più imperdonabile: è la sconfitta.

Il puro, la purezza: sono stati la divinità nazista, il loro traguardo della perfezione. La razza, lo spazio dovevano essere bonificati dal contagio di comunità inferiori. Così la purezza ha scavato le fosse comuni e intasato i forni crematori. L’aggettivo “puro” in bocca a mio padre mi faceva uscire dalla stanza.

La storia è un catasto di fallimenti. Ognuno ne cava una sua versione inservibile.

Gli insorti del ghetto cercavano di mettere in salvo i poeti, gli scrittori. Così fanno gli alberi circondati dalle fiamme: scaraventano lontano i loro semi. I poeti, gli scrittori erano i semi della loro pianta e avrebbero innalzato a canto la testimonianza.

Lo yiddish assomiglia al mio napoletano, entrambe lingue di molta folla in spazi stretti.

**

Aceto, arcobaleno, 1992

Il cielo girava come una pagina, altre lettere salivano al posto di quelle già lette.

Molte volte ho pensato con nostalgia che le generazioni si sono trasmesse questo medesimo libro leggendo in esso sempre qualcosa in meno, proprio come se un unico dito, scorrendo una sola copia, lentamente ne cancellasse le righe. Essere molto sfiorato: la somma di molte carezze è un’abrasione

Quando l’appartenersi di una donna e di un uomo diventa possesso, allora si può essere perduti, perché si perde solo ciò che si possiede.

Un congedo opportuno lascia dietro una porta sempre aperta.

Amavo gli alfabeti, materia prima dell’infinita stesura di parole intorno.

**

Il peso della farfalla, 2009

Il presente è la sola conoscenza che serve.

Un uomo non arriva a volere quanto una donna, si distrae, s’interrompe, una donna no.

Un uomo è quello che ha commesso. Se dimentica è un bicchiere messo alla rovescia, un vuoto chiuso.

In ogni specie sono i solitari a tentare esperienze nuove. Sono una quota sperimentale che va alla deriva. Dietro di loro la traccia aperta si chiude.

La prima notizia sulla mano destra un bambino la prende dal segno della croce. Impara a farlo con la mano giusta e da quello sa che è la destra.

**

L’isola è una conchiglia, 2008

I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quello che l’aria offre alle ali; il nuotatore galleggia sugli abissi del fondo.

L’isola è maestra, chi non ne ama una è destinato a perdersi di notte senza un lume.

**

Il turno di notte lo fanno le stelle, 2012

Chi ha fatto il turno di notte per impedire l’arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti.

Quando ero bambino credevo in un angelo custode accanto a me. Ora credo di avercelo dentro.

La cima è il mio punto e a capo. Bello per me che coincide con il cielo.

Tempo. Non so più che significa. Uno crede di averlo e poi si accorge che è il tempo a averti in pugno.

Succede ai prigionieri. I desideri aumentano di intensità e all’improvviso diventano un voto.

Non so chi mi ha lasciato in eredità il suo cuore, so che era un donatore volontario, che l’aveva previsto in caso di morte. Non esiste per me un livello più alto della parola “dono”: da vita a vita.

Di notte steso sul letto ascolto i battiti e so che non sono miei, ma i suoi, cuciti nel mio petto. Così sento di essere in due. Quello che vedo, assaggio, odoro, tocco, ascolto, glielo racconto.

La poesia è un modo più accurato di nominare le cose. Va più vicino alle cose, le sottolinea.

**

E disse, 2011

Una cima raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l’immenso.

È grandiosa, sì, la spinta a scalare montagne, cavalcare altezze, ma l’impresa maggiore sta nell’essere all’altezza della terra, del compito assegnato di abitarla.

Era felice al vento, lo accoglieva in ascolto. Era di quelli che afferrano una frase dove gli altri intendono solo un chiasso.

Dice la leggenda che un angelo cancella al neonato il ricordo di quello che ha saputo in grembo. C’è da svuotare il sacco prima di nascere. I bambini dentro la placenta sanno tutto il passato, le lingue, le avventure, pericoli e mestieri. Il loro scheletro è diventato pesce, rettile, uccello prima di fermarsi all’ultima stazione. Lo sforzo di espulsione dal corpo della madre serve a dimenticare.

**

Non ora, non qui 1989

Ho fatto il mestiere più antico del mondo. Non la prostituta, ma l’equivalente maschile, l’operaio, che vende il suo corpo da forza lavoro.

Ognuno ha un cancello in qualche memoria, ognuno è rimasto fuori di un giardino.

Si cresce tacendo, chiudendo gli occhi ogni tanto, si cresce sentendo d’improvviso molta distanza da tutte le persone.

Il male è irreparabile e non c’è modo di risanare un torto qualunque cosa si faccia dopo. Non c’è rimedio al di fuori di non commetterli e non commetterli è opera la più ardua e segreta in mezzo al mondo.

Il male che mi insegnavi a riconoscere, io lo vedevo causato dalle persone. Mi sorvegliavo per non procurarlo, perché anche un rossore risparmiato a un altro fa parte delle proprie responsabilità. Non tutti ebbero una madre che spiegava il male.

Essere al mondo è quando ti è affidata una persona e tu ne sei responsabile e allo stesso tempo tu sei affidato a quella persona ed essa è responsabile per te.

Il gioco se n’era andato da me così com’era venuto, specie di folletto amico che accompagna un bambino per un po’ di sua vita e poi se ne va, zitto, senza avvisare.

Molto del destino di ciascuno dipende da una domanda, una richiesta che un giorno qualcuno, una persona cara o uno sconosciuto, rivolge: d’improvviso uno riconosce di aspettare da tempo quella interrogazione, forse anche banale ma che in lui risuona come un annuncio, e sa che proverà a rispondere ad essa con tutta la vita.

I giorni amati furono quelli dove l’impossibile rimase conservato nel cuore e non quelli che lo realizzarono.

**

In nome della madre, 2006

In nome della madre s’inaugura la vita.

Gli uomini sono buoni a fare qualche mestiere e a chiacchierare, ma sono persi davanti alla nascita e alla morte. Sono cose che non capiscono.

Nella nostra storia sacra gli angeli hanno un normale corpo umano, non li distingui. Si sa che sono loro quando se ne vanno. Lasciano un dono e pure una mancanza.

Così è la notte, una folla di madri illuminate, che si chiamano stelle.

La grazia non è un’andatura attraente, non è il portamento elevato di certe nostre donne bene in mostra. È la forza sovrumana di affrontare il mondo da soli senza sforzo, sfidarlo a duello tutto intero senza neanche spettinarsi.

**

Una nuvola come tappeto, 1991

Il dolore ha in sé scampo se chi lo patisce si dispone al più acuto intendere.

Sottrarsi alla propria missione non procura salvezza, mentre l’assumerla è il solo azzardo che vale la pena di correre.

I tempi che incitano a essere originali, non generano uomini nuovi, ma concorrenti, individui che per distinguersi agiscono tutti nello stesso modo.

**

La parola contraria, 2015

Uno scrittore ha in sorte una piccola voce pubblica. Può usarla per fare qualcosa di più della promozione delle sue opere. Suo ambito è la parola, allora gli spetta il compito di proteggere il diritto di tutti a esprimere la propria. Tra i tutti comprendo in prima fila i muti, gli ammutoliti, i detenuti, i diffamati da organi d’informazione, gli analfabeti e chi, da nuovo residente, conosce poco e male la lingua.

La letteratura agisce sulle fibre nervose di chi s’imbatte nel fortunoso incontro tra un libro e la propria vita. Sono appuntamenti che non si possono prenotare né raccomandare. A ogni lettore spetta la sorpresa di fronte alla mescola improvvisa tra i suoi giorni e le pagine di un libro.

L’utopia non è il traguardo ma il punto di partenza. Si immagina e si vuole realizzare un luogo che non c’è ancora.

**

Poesie

Valore

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.

Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle.

Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.

Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco.

Considero valore tutte le ferite.

Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordare di che.

Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato.

Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.

Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore.

Molti di questi valori non ho conosciuto.

Dopo

Si salveranno più donne che uomini,

più pesci che mammiferi,

sparirà il rock and roll, resteranno le preghiere,

scomparirà il denaro, torneranno le conchiglie.

L’umanità sarà poca, meticcia, zingara

e andrà a piedi. Avrà per bottino la vita

la più grande ricchezza da trasmettere ai figli.