Annunci

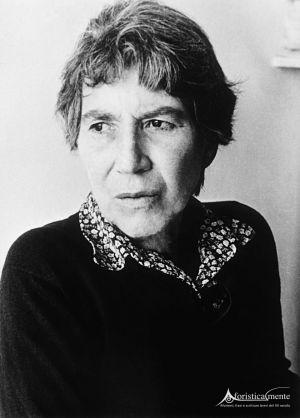

Natalia Ginzburg (Palermo, 14 luglio 1916 – Roma, 7 ottobre 1991), è stata una delle più importanti scrittrici della letteratura italiana del Novecento.

Presento una raccolta delle frasi più belle di Natalia Ginzburg. Tra i temi correlati si veda Le frasi più belle di Cesare Pavese, Le frasi più belle di Italo Calvino e Frasi, citazioni e aforismi di Elsa Morante.

**

Le frasi più belle di Natalia Ginzburg

Lessico famigliare, 1963

Era necessario tornare a scegliere le parole, a scrutarle per sentire se erano false o vere, se avevano o no vere radici in noi, o se avevano soltanto le effimere radici della comune illusione.

Per anni molta gente rimase indisturbata nella sua casa, seguitando a fare quello che aveva fatto sempre. Quando ormai ciascuno pensava che in fondo se l’era cavata con poco e non ci sarebbero stati sconvolgimenti di sorta, né case distrutte, né fughe o persecuzioni, di colpo esplosero bombe e mine dovunque e le case crollarono, e le strade furono piene di rovine, di soldati e di profughi. E non c’era più uno che potesse far finta di niente, chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie e cacciare la testa sotto al guanciale, non c’era. In Italia fu così la guerra

Aveva mia madre quella sua natura così lieta, che investiva ed accoglieva ogni cosa, e che di ogni cosa e di ogni persona rievocava il bene e la letizia, e lasciava il dolore e il male nell’ombra, dedicandovi appena, di quando in quando, un breve sospiro.

Voialtri -diceva mio padre- vi annoiate perché non avete vita interiore.

Le poesie erano dunque così: semplici, fatte di niente; fatte delle cose che si guardavano.

Il nostro destino si fa riconoscere solo quando lo raccontiamo a noi stessi come se ‘io’ fosse un altro.

Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all’estero: e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo, possiamo essere, l’uno con l’altro, indifferenti o distratti, ma basta, fra noi, una parola. Basta una parola, una frase: una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nella nostra infanzia. Ci basta dire: “Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna” o “De cosa spussa l’acido solfidrico”, per ritrovare ad un tratto i nostri antichi rapporti, e la nostra infanzia e giovinezza, legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l’uno con l’altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone.

Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiri-babilonesi, testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare.

Secondo lui non c’era, contro il fascismo, nulla, assolutamente nulla, da fare.

Quanto a mia madre, lei aveva un’indole ottimista, e aspettava qualche bel colpo di scena. Aspettava che qualcuno un giorno, in qualche modo, «buttasse giù» Mussolini. Mia madre usciva, la mattina, dicendo: – Vado a vedere se il fascismo è sempre in piedi. Vado a vedere se hanno buttato giù Mussolini -. Raccoglieva allusioni e voci nei negozi e ne traeva auspici confortevoli. A pranzo, diceva a mio padre: – C’è in giro un grandissima scontettezza. La gente non ne può più. – Chi te l’ha detto? – urlava mio padre. – Me l’ha detto, – diceva mia madre, – il mio verduriere -. Mio padre sbuffava con disprezzo.

Il fascismo non aveva l’aria di finire presto. Anzi non aveva l’aria di finire mai. Erano stati uccisi, a Bagnole de l’Orne, i fratelli Rosselli. Torino, da anni, era piena di ebrei tedeschi, fuggiti dalla Germania. Anche mio padre ne aveva alcuni, nel suo laboratorio, come assistenti. Erano dei senza patria. Forse, tra poco, saremmo stati anche noi dei senza patria, costretti a girare da un paese all’altro, da una questura all’altra, senza più lavoro né radici, né famiglia, né case.

[Parlando di Adriano Olivetti] Lo incontrai a Roma per la strada, un giorno, durante l’occupazione tedesca. Era a piedi; andava solo, col suo passo randagio; gli occhi perduti nei suoi sogni perenni, che li velavano di nebbie azzurre. Era vestito come tutti gli altri, ma sembrava, nella folla, un mendicante; e sembrava, nel tempo stesso, anche un re. Un re in esilio, sembrava.Pavese, quella primavera, era solito arrivare da noi mangiando ciliege. Amava le prime ciliege, quelle ancora piccole e acquose, che avevano, lui diceva, “sapore di cielo”.

Alberto andava dietro alle sartine; andava dietro, però, anche alle ragazze di buona famiglia. Andava dietro a tutte le ragazze, gli piacevano tutte; e siccome era allegro e gentile, corteggiava, per allegria e gentilezza, anche quelle che non gli piacevano.

L’amore lo coglieva come un travaglio di febbre. Durava un anno, due anni; e poi ne era guarito, ma stralunato e stremato, come chi si rialza dopo una malattia grave.

E il tempo che seguì fu come il tempo che segue all’ubriachezza, e che è di nausea, di languore e di tedio; e tutti si sentirono, in un modo o nell’altro, ingannati e traditi: sia quelli che abitavano la realtà, sia quelli che possedevano, o credevano di possedere, i mezzi per raccontarla.

Il mondo appariva invece, dopo la guerra, enorme, inconoscibile e senza confini. Mia madre tuttavia riprese ad abitarlo come poteva. Riprese ad abitarlo con lietezza, perché il suo temperamento era lieto. Il suo animo non sapeva invecchiare e non conobbe mai la vecchiaia, che è starsene piegati in disparte piangendo lo sfacelo del passato. Mia madre guardò lo sfacelo del passato senza lagrime, e non ne portò il lutto.

Era, il dopoguerra, un tempo in cui tutti pensavano d’essere dei poeti; e tutti pensavano di essere dei politici; tutti s’immaginavano che si potesse e si dovesse anzi far poesia di tutto, dopo tanti anni in cui era sembrato che il mondo fosse ammutolito e pietrificato e la realtà era stata guardata come di là da un vetro, in una vitrea, cristallina e muta immobilità. Romanzieri e poeti avevano, negli anni del fascismo, digiunato, non essendovi intorno molte parole che fosse consentivo usare.

Capii che c’era stata sempre in me, nel mio affetto per mia madre, la sensazione che lei m’avrebbe, nelle disgrazie protetto e difeso. Ma ora restava in me l’affetto soltanto, e ogni richiesta e attesa di protezione era da quell’affetto scomparsa, e anzi pensavo che forse avrei dovuto io in avvenire proteggerla e difenderla, perché era ormai, mia madre, molto vecchia, avvilita e indifesa.

La quotidiana solitudine è l’unico mezzo che noi abbiamo di partecipare alla vita del prossimo, perduto e stretto in una solitudine uguale.

**

Lettera aperta a tutte le donne, 1948, rivista Mercurio

Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla: questo è il vero guaio delle donne.

Le donne incominciano nell’adolescenza a soffrire e a piangere in segreto nelle loro stanze, piangono per via del loro naso o della loro bocca o di qualche parte del loro corpo che trovano che non va bene , o piangono perché pensano che nessuno le amerà mai o piangono perché hanno paura di essere stupide o perché hanno pochi vestiti; queste sono le ragioni che danno a loro stesse ma sono in fondo solo dei pretesti e in verità piangono perché sono cascate nel pozzo e capiscono che ci cascheranno spesso nella loro vita e questo renderà loro difficile combinare qualcosa di serio.

Le donne pensano molto a loro stesse e ci pensano in modo doloroso e febbrile che è sconosciuto a un uomo. Le donne hanno dei figli, e quando hanno il primo bambino comincia in loro una specie di tristezza che è fatta di fatica e di paura e c’è sempre anche nelle donne più sane e tranquille.

Le donne sono una stirpe disgraziata e infelice con tanti secoli di schiavitù sulle spalle e quello che dovono fare è difendersi dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a se stesso ma si occupa di tutte le cose importanti e serie che ci sono al mondo e si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni giorno più libero.

**

Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano (l’Unità, 25 marzo 1988)

Ma il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l’immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l’idea dell’uguaglianza fra gli uomini, fino allora assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? Sono quasi duemila anni che diciamo «prima di Cristo» e «dopo Cristo». O vogliamo forse ora smettere di dire così?

Dicono che da un crocifisso appeso al muro, in classe, possono sentirsi offesi gli scolari ebrei. Perché mai dovrebbero sentirsene offesi gli ebrei? Cristo non era forse un ebreo e un perseguitato, e non è forse morto nel martirio, come è accaduto a milioni di ebrei nei lager?

Il crocifisso è il segno del dolore umano. La corona di spine, i chiodi, evocano le sue sofferenze. La croce, che pensiamo alta in cima al monte, è il segno della solitudine nella morte. Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa parte della storia del mondo.

Alcune parole di Cristo le pensiamo sempre, e possiamo essere atei, laici, quello che si vuole, ma fluttuano sempre nel nostro pensiero ugualmente. Ha detto «ama il prossimo come te stesso». Erano parole scritte già nell’Antico Testamento, ma sono divenute il fondamento della rivoluzione cristiana. Sono la chiave di tutto. Sono il contrario di tutte le guerre. Il contrario degli aerei che gettano bombe sulla gente indifesa. Il contrario degli stupri e dell’indifferenza che tanto spesso circonda le donne violentate nelle strade.

Cristo ha scacciato i mercanti dal Tempio. Se fosse qui oggi, non farebbe che scacciare mercanti.

Il crocifisso fa parte della storia del mondo. I modi di guardarlo e non guardarlo sono, come abbiamo detto, molti. Oltre ai credenti e ai non credenti, ai cattolici falsi e veri, esistono anche quelli che credono qualche volta sì e qualche volta no. Essi sanno bene una cosa sola, che il credere e il non credere vanno e vengono come le onde del mare. Hanno le idee, in genere, piuttosto confuse e incerte. Soffrono di cose di cui nessuno soffre. Amano magari il crocifisso e non sanno perché. Amano vederlo sulla parete. Certe volte non credono a nulla. È tolleranza consentire a ognuno di costruire intorno a un crocifisso i più incerti e contrastanti pensieri.

**

Le piccole virtù, 1962

Era quello il tempo migliore della mia vita e solo adesso che m’è sfuggito per sempre, solo adesso lo so.

E adesso siamo veramente adulti, pensiamo, e ci sentiamo stupiti che essere adulti sia questo, non davvero tutto quello che da ragazzi avevamo creduto, non davvero la sicurezza di sè, non davvero un sereno possesso su tutte le cose della terra.

Noi siamo ora così adulti, che i nostri figli adolescenti già prendono a guardarci con occhi di pietra: ne soffriamo, pur sapendo bene d’avere avuto un identico sguardo.

Ama il tuo prossimo come te stesso, ha detto Dio. A noi questo sembra assurdo: Dio ha detto una cosa assurda, ha imposto agli uomini una cosa che è impossibile attuare: come amare il nostro prossimo, che ci disprezza e non si lascia amare? E come amare noi stessi, spregevoli e pesanti e tetri come siamo?

Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere.

Per quanto riguarda l’educazione dei figli, penso che si debbano insegnar loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l’indifferenza al denaro; non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo; non l’astuzia, ma la schiettezza e l’amore alla verità; non la diplomazia, ma l’amore al prossimo e l’abnegazione; non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere. Di solito invece facciamo il contrario: ci affrettiamo a insegnare il rispetto per le piccole virtù, fondando su di esse tutto il nostro sistema educativo.

Quello che deve starci a cuore, nell’educazione, è che nei nostri figli non venga mai meno l’amore alla vita. Esso può prendere diverse forme, e a volte un ragazzo svogliato, solitario e schivo non è senza amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in stato di attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che cos’è la vocazione di un essere umano, se non la più alta espressione del suo amore per la vita?

L’Italia è un paese pronto a piegarsi ai peggiori governi. È un paese dove tutto funziona male, come si sa. È un paese dove regna il disordine, il cinismo, l’incompetenza, la confusione. E tuttavia, per le strade, si sente circolare l’intelligenza, come un vivido sangue. È un’intelligenza che, evidentemente, non serve a nulla. Essa non è spesa a beneficio di alcuna istituzione che possa migliorare di un poco la condizione umana. Tuttavia scalda il cuore e lo consola, se pure si tratta d’un ingannevole, e forse insensato, conforto.

E ci sono poi tutte le cose che si fanno per non dover parlare: alcuni passano le serate addormentati in una sala di proiezioni, con al fianco la donna alla quale, cosi, non sono tenuti a dover parlare; alcuni imparano a giocare a bridge; alcuni fanno l’amore, che si può fare anche senza parole. Di solito si dice che queste cose si fanno per ingannare il tempo: in verità si fanno per ingannare il silenzio.

Io non avrei potuto fare che un mestiere, un mestiere solo: il mestiere che ho scelto, e che faccio, quasi dall’infanzia.

L’artista non scrive una frase perché è bella, ma perché è vera. E non è un artista chi sacrifica la propria verità per amore di una bella frase o una bella parola.

**

Caro Michele, 1973

Ti auguro ogni bene possibile, e spero che tu sia felice, ammesso che la felicità esista. Io non credo che esista, ma gli altri lo credono, e non è detto che non abbiano ragione gli altri.

Ho scoperto che la gente a conoscerla un poco poi fa pena. Per questo si sta così bene con gli sconosciuti. Perché non è ancora cominciato il momento in cui fanno pena e si odiano.

Non si amano soltanto le memorie felici. A un certo punto della vita, ci si accorge che si amano le memorie.

Ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta fortemente attratto dal vagabondare e dal respirare niente altro che la propria solitudine.

**

Mai devi domandarmi, 1970

E’ estinta o si sta estinguendo la stirpe dei padri. Da tempo orfani, noi generiamo degli orfani, essendo stati incapaci di diventare noi stessi dei padri.

Ogni passione amorosa è imperfetta se non la illumina lo sguardo ilare, acuto e penetrante della conoscenza.

La vecchiaia vorrà dire in noi, essenzialmente, la fine dello stupore. Perderemo la facoltà sia di stupirci, sia di stupire gli altri. Noi non ci meraviglieremo più di niente, avendo passato la nostra vita a meravigliarci di tutto; e gli altri non si meraviglieranno di noi, sia perché ci hanno già visto fare e dire stranezze, sia perché non guarderanno più dalla nostra parte.

La vecchiaia s’annoia ed è noiosa: la noia genera noia, propaga noia intorno come la seppia propaga l’inchiostro. Noi così ci prepareremo ad essere assieme e la seppia e l’inchiostro: il mare intorno a noi si tingerà di nero e quel nero saremo noi: proprio noi che il colore nero della noia l’abbiamo odiato e rifuggito tutta la vita.

Chi scrive non deve mai dolersi fuor di misura per le critiche negative o per il silenzio che ricadono sulla sua opera.

**

Varie

A una ragazza le fa tanto piacere pensare che forse un uomo è innamorato di lei, e allora anche se non è innamorata è un po’ come se lo fosse e diventa molto più carina con gli occhi che splendono e il passo leggero e la voce più leggera e più dolce.

(È stato così)

Nella mia vita non avevo mai fatto altro che guardare fisso fisso nel pozzo buio che avevo dentro di me.

(È stato così)

Se c’è Dio non importa pregarlo, è Dio e capisce da sé cosa bisogna fare.

(Tutti i nostri ieri)

Ora noi possiamo sentirci, in mezzo alle comunità, soli e diversi, ma il desiderio di rassomigliare ai nostri simili e il desiderio di condividere il più possibile il destino comune è qualcosa che dobbiamo custodire nel corso della nostra esistenza e che se si spegne è male. Di diversità e solitudine, e di desiderio di essere come tutti, è fatta la nostra infelicità e tuttavia sentiamo che tale infelicità forma la sostanza migliore della nostra persona ed è qualcosa che non dovremmo perdere mai.

Come può rimanere impunito un delitto contro la persona? Come può sottrarsi alle forze dell’ordine chi ha commesso uno stupro semplicemente perché la vittima ha deciso di non denunziarlo?

(Intervento alla Camera dei deputati)