Annunci

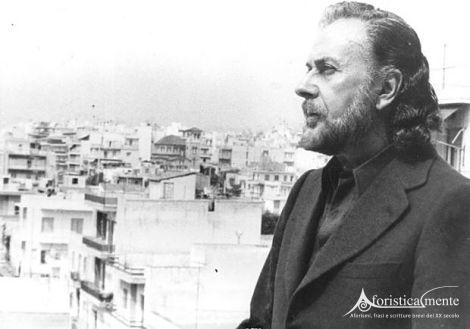

Ghiannis Ritsos, o anche Yannis Ritsos (1 maggio 1909 – Atene, 11 novembre 1990) è considerato uno dei più grandi poeti greci del Novecento.

La vita di Ghiannis Ritsos, segnata da lutti e da miserie, fu animata da un’incrollabile fede negli ideali marxisti, oltre che nelle virtù catartiche della poesia. Ghiannis Ritsos è stato proposto nove volte, senza successo, per il Premio Nobel per la Letteratura. Quando il poeta vinse il Premio Lenin per la pace, assegnatogli nel 1975-76, egli dichiarò che “questo premio è più importante per me rispetto al Premio Nobel”. Scrittore particolarmente prolifico, Ghiannis Ritsos è autore di circa 150 raccolte poetiche

Presento una raccolta delle poesie più belle di Ghiannis Ritsos. Tra i temi correlati si veda Le poesie più belle di Konstantinos Kavafis.

**

Le poesie più belle di Ghiannis Ritsos

Che farmene delle stelle,

di questo vento leggero che mi accarezza la sera;

che farmene di una finestra spalancata sul mondo,

sull’orizzonte, se tu non ci sei?

Tutto ha una luce diversa se sei qui con me.

Tutto ha senso solo se posso raccontartelo.

Due mesi senza incontrarci.

Un secolo

E nove secondi.

Nudo il tuo corpo,

autentico –

risposta definitiva al niente.

Vieni.

Non scordiamoli mai – disse – i buoni insegnamenti, quelli

dell’arte greca. Sempre l’azzurro di fianco

al quotidiano.

Non avevo da aggiungere

altro verso,

altra parola.

Nel tuo corpo vivevo

tutta la poesia.

Mio blu – dicevi –

mio blu.

Lo sono.

E anche più del cielo.

Ovunque tu sia

io ti circondo.

Neanche stanotte la luna piena.

Ne manca una parte.

Il tuo bacio.

Quando mi posavi la mano

sul ginocchio o sulla spalla,

o sul fianco

cambiava posa il mondo.

Come sei bella.

La tua bellezza mi spaventa.

E ho fame di te. E ho sete di te.

E ti supplico: nasconditi.

Qualsiasi cosa tocchi,

la carta, il tavolo, il bicchiere,

è te che tocco.

Le mie mani

attaccate ai tuoi seni.

Non le controllo le mie mani.

Le mie mani ti ricordano

più profondamente della memoria.

Sei tornata ridendo dal mercato, carica

di pane, frutta e un’infinità di fiori. Sui tuoi capelli, vedo,

ha passato le dita il vento.

Gettasti i lenzuoli

apristi le finestre

ci riempimmo di stelle.

Una farfalla d’oro

sui tuoi capelli.

Eppure chissà

là dove qualcuno resiste senza speranza

è forse là che inizia

la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell’uomo.

Voglio descrivere il tuo corpo. Il tuo corpo è infinito. Il tuo corpo

è un tenue petalo di rosa in un bicchiere d’acqua chiara.

Il tuo corpo

un bosco selvaggio con quaranta spaccalegna neri. Il tuo corpo

profonde umide valli prima che sorga il sole.

Il tuo corpo due notti con campanili, stelle filanti e treni deragliati.

No. No.

Non voglio partire.

Trattienimi.

Vicino a te ho paura

– ma pure amo il mio timore.

Ovunque tu sia mi sei accanto.

Stringo la tua cintura alla mia vita.

Mia profonda fierezza.

Ovunque io sia, tu sei vicino a me

ti stringo, ti allaccio,

mi proteggi dagli sbandamenti dell’anima

dalle violenze improvvise e dalle assurdità.

Che sollievo tornare al tuo abbraccio.

Lo so, ciascuno cammina da solo verso l’amore,

solo verso la gloria e la morte.

Lo so. L’ho provato. Non giova a niente.

Lasciami venire con te.

Disse: Credo nella poesia, nell’amore, nella morte,

perciò credo nell’immortalità. Scrivo un verso,

scrivo il mondo; esisto; esiste il mondo.

Dall’estremità del mio mignolo scorre un fiume.

Il cielo è sette volte azzurro. Questa purezza

è di nuovo la prima verità, il mio ultimo desiderio.

Mi duole in petto la bellezza: mi dolgono

le luci

nel pomeriggio arrugginito; mi duole

questo colore sulla nube – viola plumbeo

viola repellente; il mezzo anello della luna

che brilla appena – mi duole. Passò un

battello.

Una barca; i remi; gli innamorati; il tempo.

I ragazzi di ieri sono invecchiati. Non

tornerai indietro.

Serata grigia, luna sottile, – mi fa male

il tempo.

Le cose elementari

In modo maldestro, con ago grosso, con

filo grosso,

si attacca i bottoni della giacca. Parla

da solo:

Hai mangiato il tuo pane? Hai dormito tranquillo?

Hai potuto parlare? Tendere la mano?

Ti sei ricordato di guardare dalla finestra?

Hai sorriso al bussare della porta?

Se la morte c’è sempre, è la seconda.

La libertà è sempre la prima.

Tutti i corpi che ho toccato, che ho visto, che ho preso, che ho sognato,

tutti addensati nel tuo corpo.

Da anni più nessuno si è occupato del giardino.

Eppure

quest’anno – maggio, giugno – è rifiorito da solo,

è divampato tutto fino all’inferriata – mille rose,

mille garofani, mille gerani, mille piselli odorosi –

viola, arancione, verde, rosso e giallo,

colori… tanto che la donna uscì

di nuovo

a dare l’acqua col suo vecchio annaffiatoio

di nuovo bella,

serena, con una convinzione indefinibile

Alto eucalipto e ampia luna.

Una stella trasale nell’acqua.

Cielo bianco, argentato.

Pietre, pietre scorticate fino in cima.

Accanto, nel basso fondale, s’udì

il secondo, il terzo salto d’un pesce.

Immensa, estatica orfanezza – libertà.

Perché, sai, su quest’ardente pietra dell’anello che mi hai donato

splende una città illuminata con lampioni verdi.

Dall’alta finestra vedo

uomini, case, giardini,

l’arcobaleno,

un trattore arancione,

un gatto,

un secondo arcobaleno.

E tu?

È il nostro cuore dimora dell’Infinito.

La lingua tocca

più in fondo delle dita.

Si congiunge.

Le poesie che ho vissuto tacendo sul tuo corpo

mi chiederanno la loro voce un giorno, quando te ne andrai.

Ma io non avrò più voce per ridirle, allora. Perché tu eri solita

camminare scalza per le stanze, e poi ti rannicchiavi sul letto,

gomitolo di piume, seta e fiamma selvaggia. Incrociavi le mani

sulle ginocchia, mettendo in mostra provocante

i piedi rosa impolverati. Devi ricordarmi così – dicevi;

ricordarmi così, coi piedi sporchi; coi capelli

che mi coprono gli occhi – perché così ti vedo più profondamente. Dunque,

come potrò più avere voce. La Poesia non ha mai camminato così

sotto i bianchissimi meli in fiore di nessun Paradiso.

Le vecchie

Si legano basso sugli occhi il fazzoletto nero.

Hanno una madia, una pignatta; i figli non li hanno.

La sera cenano da sole. Non parlano.

Sentono il vento che agita il granoturco secco

o l’acqua che scava buche nel campo abbandonato

risciacquando le ossa dei morti. Sentono anche la luna

che tutta notte abbaia alla civetta antica

e ogni cosa è così docile come se mancasse da secoli.

Battaglie e battaglie: – sei stanco ormai.

Resta qui, dunque, un po’ prima della fine.

Chiudi gli occhi, per incontrare in fondo a te stesso

l’altro buio conciliatore.

Anche le parole

vene sono

dentro di esse

sangue scorre

quando le parole si uniscono

la pelle della carta

s’accende di rosso

come

nell’ora dell’amore

la pelle dell’uomo

e della donna.

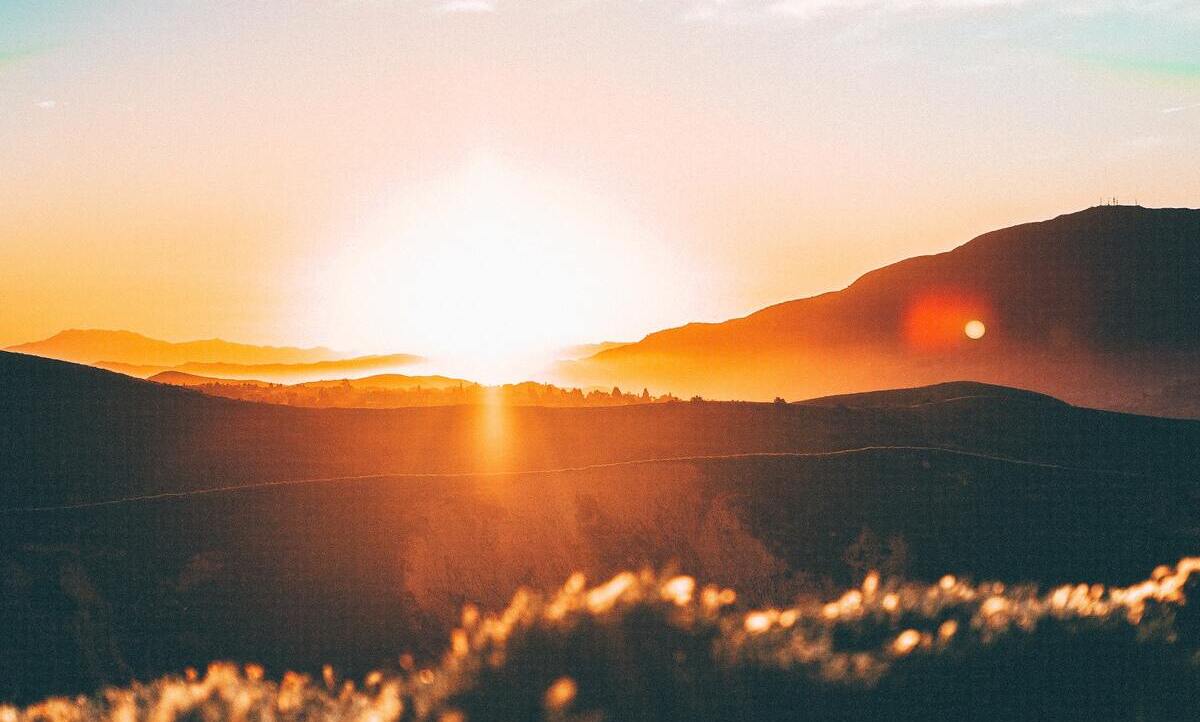

Conosci quell’istante del crepuscolo estivo

dentro la stanza chiusa; un tenue riflesso rosa

obliquo sull’assito del soffitto; e la poesia

incompiuta sul tavolo – due versi in tutto,

promessa inadempiuta di un meraviglioso viaggio,

d’una certa libertà, d’una certa autosufficienza,

d’una certa (relativa, beninteso) immortalità.

Fuori, per strada, di già l’invocazione della notte,

le ombre leggere di dèi, uomini, biciclette…

Prende in mano oggetti scompagnati – una pietra,

una tegola rotta, due fiammiferi bruciati,

il chiodo arrugginito del muro di fronte,

la foglia entrata dalla finestra, le gocce

che cadono dai vasi annaffiati, quel filo di paglia

che ieri il vento portò sui tuoi capelli, – li prende

e là nel suo cortile costruisce pressappoco un albero.

In questo “pressappoco” sta la poesia. La vedi?

Il giorno è folle. Folle la casa. Folli le lenzuola.

Folle anche tu; balli abbracciata alla tenda bianca;

batti la pentola come un tamburello sopra le mie carte;

corrono per le stanze le poesie; odora il latte bruciato;

dalla finestra guarda un cavallo di cristallo. Aspetta, – ti dico.

Gettasti i lenzuoli

apristi le finestre

ci riempimmo di stelle.

Il mio domicilio è – semplicemente –

nell’angolo del tuo corpo

dove posso ascoltare il battito del tuo cuore.

Mi duole in petto la bellezza, mi dolgono le luci

nel pomeriggio arrugginito; mi duole

questo colore sulla nube – viola plumbeo,

viola repellente; il mezzo anello della luna

che brilla appena – mi duole. E’ passato un battello.

Una barca; i remi; gli innamorati; il tempo.

I ragazzi di ieri sono invecchiati. Non tornerai indietro.

Serata grigia, luna sottile – mi fa male il tempo

Il tuo corpo tagliato

da una lama di luce –

per metà carne,

per metà ricordo.

L’aquilone si è rotto.

Lo spago tienilo.

Scolorire

Più passa il tempo e più ingrandisce il mare.

Contemporaneamente perde i suoi colori,

le cime si spezzano una a una. Innumerevoli ancore

arrugginiscono sulla terraferma. Quella che chiamavamo

libertà che non fosse la perdita? E che non sia

la perdita l’unico guadagno? Dopo

né perdita né guadagno. Niente. Le luci

della dogana e della taverna sul mare spente.

Solo la notte con le sue stelle false.

Giungono notti più lunghe.

Piante carnivore

avvolgono la casa,

avvolgono il letto.

Le tue labbra assenti

mi suggono.

Arrivavi sempre

coi fiori in mano.

Vi aspettavo

i fiori e te.

Che ne è dei giardini?

Com’è arduo per la parola passare dal sangue alla poesia. A volte, per avventura, le parole trovano l’altro loro significato. La sera tardi posai la cazzuola del muratore sulle mie carte. Vocali, consonanti, gridano, s’accordano, tacciono in profonda imparzialità.

Esistono molte solitudini intersecate – dice – sopra e sotto

ed altre in mezzo;

diverse o simili, ineluttabili, imposte

o come scelte, come libere – intersecate sempre.

Ma nel profondo, in centro, esiste l’unica solitudine – dice;

una città sorda, quasi sferica, senza alcuna

insegna luminosa colorata, senza negozi, motociclette,

con una luce bianca, vuota, caliginosa, interrotta

da bagliori di segnali sconosciuti.

In questa città

da anni dimorano i poeti